ご予約のお電話お待ちしております

直本針灸治療所で行っている施術や、それに使用する鍼灸用品をご紹介します。

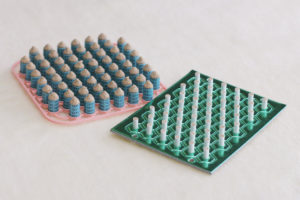

お灸は最上級のもぐさを使って、ごま粒大の大きさにしてすえます。

完全に燃やしてしまうのではなく、8割程度のところで火を消します。

背中にある内臓に関連するツボを使うことで、背中だけでなく全身の状態を整えます。

上質なもぐさの香りと、あつ気持ちいい温度が体にしみわたります。

熱さに敏感な患者さまには、台座灸もご用意しております。

直本針灸治療所で行うマッサージは、背中から足にかけて行う指圧マッサージです。

国家資格を持った施術スタッフが、患者さまの体の状態に合わせて的確な箇所へ、また心地よい強さでマッサージを行います。

長年施術をたずさわってきた施術スタッフによるマッサージを、ぜひ一度ご体験ください。

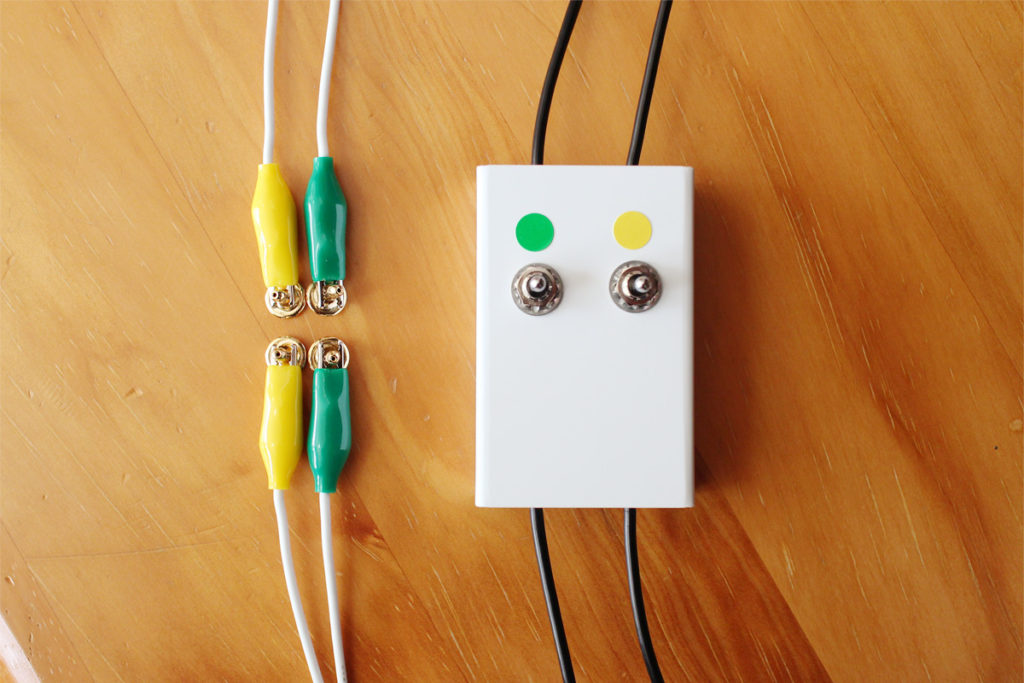

東洋医学の理論で選んだ手足のツボにIPコードをつなぐことで、体内の電位差を均一にして体のバランスを調整します。

院長が施術するIP鍼灸では、髪の毛ほどの太さしかないとても細い鍼をごく浅く刺し、そこにIPコードを接続します。

副院長が行うIP療法では、体に貼り付けた端子に接続します。(鍼は刺しません)

そのまま10分ほどリラックスしていると、体のコリは程よくゆるみ、眠くなることも。

外部からの刺激を与えるものではないので、全く痛みのない施術です。

温めた金属製のネッシン棒を使って、体の皮膚上を点状、線状、また面状にやさしく刺激します。

頭から足まで全身にかけて施術することで、体を流れる気のとどこおりを正常にして、全身の状態を整える施術法です。

気診(きしん)は、体の内外にある気の状態を診るテスト法です。

患者さまの症状や状態、体質などにより、体を取りまく気の状態も変化します。

左手をセンサーにして微細な気の反応を診ることで、気の状態、経絡の異常、適する治療法など、さまざまな条件で確認を行い判断します。

また、気功により気の状態をきれいに整えることで、さまざまな不調を取り除きます。